Официальные финансовые договоренности, связанные с военной помощью, оказанной СССР во время Второй мировой войны, были официально завершены в 2006 году. Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами покрыло остатки средств, образовавшиеся в результате программ взаимопомощи, начатых в 1940-х годах. Эти поставки включали более 17 миллионов тонн грузов, техники, топлива, сырья и оборудования в соответствии с соглашениями, подписанными в 1941-1945 годах.

Поставки из США и Великобритании в рамках этого проекта оценивались примерно в 11,3 миллиарда долларов. Из них значительная часть считалась невозвратной либо из-за потерь на поле боя, либо из-за характера одноразового использования. В результате переговоров было выплачено около 722 млн долларов, что отражает скорректированную стоимость после десятилетий инфляции, изменений обменных курсов и меняющейся политической обстановки. Выплаты несколько раз прерывались, в том числе после 1973 года, и возобновились только после возобновления дипломатических переговоров в начале 1990-х годов.

После марта 1993 года выплаты возобновились, однако выполнение невыполненных обязательств по-прежнему откладывалось. По официальным данным, к 2001 году было перечислено всего 48 миллионов долларов. Окончательная транзакция, завершившая давние финансовые и исторические споры об объемах помощи, была осуществлена в августе 2006 года. Задержка в сроках стала следствием десятилетий дипломатических заморозок, смены приоритетов и различных интерпретаций взаимных обязательств военного времени.

Соглашение о помощи, известное своими масштабами и срочностью, имело решающее значение для поддержания промышленного производства и материально-технического обеспечения фронта в Советском Союзе. Обширные поставки, исчисляемые миллионами тонн, сыграли стратегическую роль в критические годы и считаются одними из самых крупных мероприятий по материальной поддержке в военной истории. Несмотря на задержки с закрытием счетов, это соглашение в конечном итоге представляет собой редкий случай урегулирования международной задолженности, связанной с обязательствами военного времени.

Точный график и дата окончательного погашения обязательств СССР по ленд-лизу

Остаток задолженности по советско-американским соглашениям о помощи был официально урегулирован 21 августа 2006 года. Эта сделка стала результатом многолетних переговоров, в ходе которых Российская Федерация унаследовала ответственность от бывшего Советского Союза после его распада в 1991 году. Общая признанная сумма достигла 722 миллионов долларов США, как и было оговорено в двустороннем соглашении 1993 года.

Основные вехи по годам

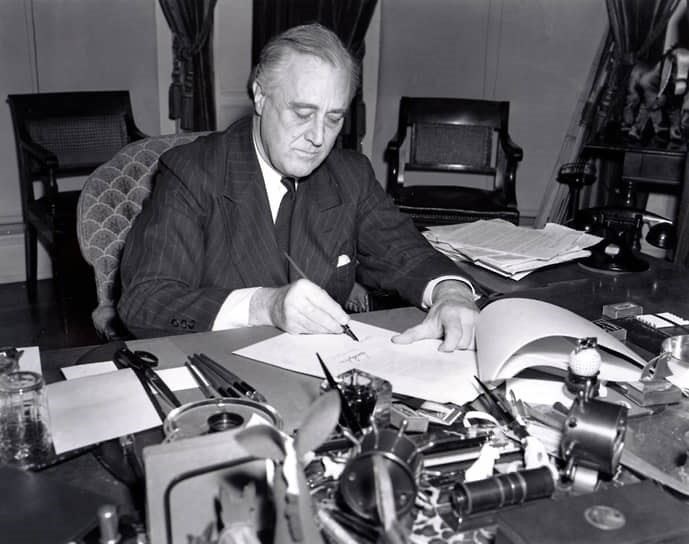

В 1941 году СССР начал получать американские поставки в соответствии с законодательством о помощи, принятым администрацией Рузвельта. К концу Второй мировой войны общий объем поставок превысил 11,3 миллиарда долларов. Среди важнейших категорий были продовольственные товары, сырье, транспортное оборудование и вооружение. Из них около 2,6 миллиарда долларов подлежали финансовому урегулированию в соответствии с послевоенными критериями, определенными американским законодательством.

На протяжении 1970-х годов СССР инициировал частичные выплаты, но к 1972 году было возмещено только 48 миллионов долларов. Переговоры возобновились в начале 1990-х годов после распада советского блока. В июне 1993 года российское правительство при премьер-министре Черномырдине, при ключевом участии Рыжкова и других экономистов, подтвердило свое обязательство выполнить остаточные обязательства.

Окончательная передача и историческое закрытие

31 марта 2006 года Казначейство США получило от Москвы заключительный платеж, ознаменовавший закрытие финансового вопроса, длившегося более шести десятилетий. Окончательная сумма, скорректированная с учетом инфляции и процентов по взаимному согласию, была основана на пересмотренных оценках, исключающих разрушения военного времени и предметы, не подлежащие возврату. Таким образом, возврат долга — хотя и с задержкой — был осуществлен в соответствии с международным правом и историческим дипломатическим консенсусом, что позволило решить вопрос, уходящий корнями в союзные годы Второй мировой войны.

Структура и оценка поставок США по ленд-лизу в СССР

Чтобы понять, насколько выгодным было соглашение для советской стороны, в первую очередь необходимо провести детальную разбивку по категориям. Согласно соглашению, подписанному в марте 1941 года по инициативе Рузвельта, поставки включали продовольствие, сырье, технику и военное имущество. Поставки Америки не были случайными или безграничными — они осуществлялись по конкретным заявкам, согласованным с советскими промышленными и военными потребностями.

Общий объем поставок составил около 11,3 миллиарда долларов. Собственные резервы Советского Союза были недостаточны для покрытия всех потребностей военного времени, и соглашение значительно восполнило эти пробелы. Хотя поставки были оформлены как акт взаимной поддержки союзников, они функционировали как стратегический кредит, а не как подарок, и обсуждение вопроса о возврате средств продолжалось еще долго после прекращения боевых действий.

Операции в рамках этой системы не прерывались до сентября 1945 года, вскоре после победы в Европе и Японии. Позже СССР задался вопросом, связан ли он по-прежнему финансовыми обязательствами. Было ли это соглашение скорее услугой или долгом? История показывает, что переговоры затянулись на десятилетия, а урегулирование было частичным. Америка настаивала на оценке, основанной на остаточном использовании, а не на первоначальной стоимости, что уменьшило сумму долга. Британия, напротив, урегулировала свой баланс быстрее и в полном объеме, что подчеркивает различия в интерпретации между союзниками.

Целесообразно изучать эти поставки не просто как цифры, а как инструменты влияния. Одно только продовольствие — мясные консервы, зерно, жиры — спасло советские города от голода. Была ли вся эта операция долгосрочным кредитом или выгодной дипломатией, остается спорным, но нет сомнений, что она сыграла решающую роль в поддержании советского фронта и, впоследствии, в формировании послевоенных экономических дискуссий.

Ленд-лиз — это подарок или кредит? Условия и правовая база

С юридической точки зрения соглашение функционировало как беспроцентный заем с условиями возврата или оплаты не уничтоженных предметов после окончания конфликта. В соглашении с Советским Союзом оговаривалось, что уничтоженное в ходе боевых действий оборудование не требует компенсации, а уцелевшие товары являются предметом послевоенных переговоров.

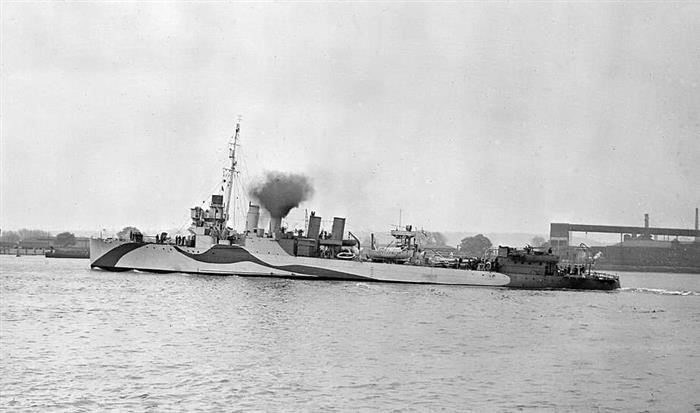

Американская сторона поставила более 17 миллионов тонн материалов, включая продовольствие, топливо, транспортные средства и военную технику. Общая стоимость поставок превысила 11 миллиардов долларов США. Из них более 4 миллионов тонн было отправлено только через арктические конвои, что было сопряжено с огромными затратами и риском.

Изначально американская политика рассматривала эти поставки как помощь в борьбе с державами Оси, а не как коммерческую сделку. Тем не менее, согласно юридической структуре акта, Вашингтон сохранял за собой право требовать оплаты или возврата неизрасходованных товаров. Таким образом, закон стал гибридным: ни чистого пожертвования, ни стандартного займа.

Позднее СССР утверждал, что большая часть стоимости была получена из материалов, уничтоженных в ходе боевых действий, что делало выплату долга нецелесообразной. Тем не менее, в 1972 году было подписано соглашение, подтверждающее долг в размере 722 миллионов долларов США (скорректированный с учетом первоначальных оценок), который должен был погашаться частями в зависимости от состояния двусторонней торговли. Советская сторона выплатила 48 миллионов долларов, а в 1973 году прекратила переводы, сославшись на политические разногласия.

Оставшаяся сумма, привязанная к золотовалютным резервам, стала предметом длительных переговоров. Окончательное частичное урегулирование произошло лишь спустя несколько десятилетий. Никаких дополнительных требований не осталось, и Казначейство США не стало добиваться полного погашения. Таким образом, долг был признан, но в значительной степени прощен благодаря политическому компромиссу.

Заключение: Структура долга допускала множество интерпретаций: для Вашингтона это был стратегический заем, для Москвы — услуга военного времени. Обе стороны использовали структуру для поддержки своей версии истории. Гибридный характер соглашения создал ситуацию, в которой не было единственно верного варианта: оно не было ни полностью погашено, ни полностью списано, а сформировалось под влиянием смены приоритетов и распада Советского Союза.

Как СССР накапливал и управлял своими золотовалютными резервами

Приоритетное структурированное накопление запасов драгоценных металлов за счет централизованного контроля объемов добычи, государственных закупок и жесткого регулирования экспорта. Только в 1943 году Советский Союз добыл более 100 тонн золота, укрепив финансовую независимость во время критических переговоров о поставках.

Стратегическое распределение ресурсов

- Золотые резервы частично направлялись на выплаты, связанные с военными поставками, особенно в рамках программы помощи США под руководством Рузвельта.

- Приток валюты строго контролировался Госбанком, который управлял всеми международными переводами в рамках двусторонних торговых соглашений.

- Несмотря на длительный конфликт, СССР ни разу не допустил дефолта по обязательствам перед партнерами-союзниками, в том числе связанным с оборудованием и боеприпасами, предоставленными Америкой.

Использование резервов в военное время и после него

- Значительная часть слитков была сохранена, а не израсходована, что позволило гибко подходить к вопросам погашения задолженности после 1945 года.

- Переводы за поставки по соглашениям о поставках достигли почти 11 миллиардов долларов в оценочной стоимости; это были не прямые подарки, а структурированные долгосрочные обязательства.

- Советское руководство, включая таких деятелей, как Рыжков, делало упор на возврат долга, связанный с материальными выгодами, полученными в виде транспортных средств, топлива и материалов, имеющих решающее значение для военных действий.

К 1950 году запасы золота превысили 2 000 тонн. СССР использовал эти активы в переговорах по урегулированию задолженности, что делало погашение выгодным с геополитической точки зрения. Во время обсуждений в Белом доме американские чиновники признали, что подход Москвы помог стабилизировать региональную экономику и поддержал более широкие коалиционные усилия.

В отличие от многих послевоенных стран, СССР поддерживал избыток резервных активов, ограничивая ненужный импорт и перенаправляя внутренние расходы на восстановление. Эта долгосрочная стратегия защищала страну от чрезмерных обязательств, позволяя структурированно пересматривать внешние обязательства, особенно перед США.

По официальным данным, к 2006 году Россия перевела более 700 миллионов долларов для погашения обязательств, связанных с прошлыми соглашениями. Эти цифры подтверждают, что погашение не было ни символическим, ни отложенным, а происходило постепенно, в течение десятилетий, в соответствии с оговоренными условиями.

Распределение поставок по ленд-лизу: Количество, категории и маршруты

Приоритет отдается точному отслеживанию активов, переданных в рамках соглашения, оформленного в марте 1941 года. К 1945 году СССР получил поставки на сумму около 11,3 миллиарда долларов, что эквивалентно сотням миллионов в год. Эти поставки не были безвозмездными, а осуществлялись в рамках соглашения о взаимопомощи, предусматривавшего послевоенные расчеты либо в натуральной форме, либо золотым запасом.

Советский Союз получил более 400 000 грузовиков, 14 000 самолетов и 13 000 танков — значительные компоненты военной техники. Кроме того, было поставлено более 2 миллионов тонн продовольствия, 15 миллионов пар обуви и 2 тысячи локомотивов. Эта помощь позволяла Красной армии поддерживать темпы развития, не полагаясь только на внутреннее производство, которое СССР одновременно продолжал на полную мощность.

Основным маршрутом были арктические конвои в Мурманск и Архангельск. Дополнительные поставки шли через Иран (Персидский коридор), а тихоокеанский маршрут через Владивосток оставался активным до конца 1941 года. Каждый коридор имел стратегическую уязвимость, но обеспечивал непрерывный поток материалов, необходимых для поддержания боеготовности.

Соединенные Штаты направили в СССР почти 45% от общего объема поставок. При этом часть поставок была перенаправлена из запасов, первоначально предназначавшихся для Великобритании. Несмотря на раннее нежелание, администрация Рузвельта признала стратегическую необходимость и одобрила перераспределение средств. Эти поставки представляли собой расчетные инвестиции, а не пожертвования, и подлежали пересмотру после окончания конфликта в соответствии с условиями соглашения.

Москва потратила значительные ресурсы — как материальные, так и политические — на переговоры о вариантах погашения задолженности. Несмотря на то, что быстро урегулировать ситуацию не удалось, диалог продолжался вплоть до 1970-х годов. Советские власти подчеркивали, что помощь в военное время была «одолжением», а не подарком. Позднее окончательный баланс был сведен к взаимосогласованной сумме, которая оказалась намного ниже первоначальных оценок, а частичные выплаты продолжались до начала 2000-х годов.

Оказала ли американская помощь существенное влияние на советский военный потенциал?

Американская помощь оказала значительное влияние на военную мощь СССР во время Второй мировой войны. К 1945 году СССР получил огромное количество оружия, транспортных средств и другой военной техники. Помощь составила миллиарды долларов, в частности 11 миллиардов долларов США, в виде военных поставок, что значительно повысило советский потенциал. Такая поддержка позволила СССР поддерживать свою военную мощь на нескольких фронтах, не истощая при этом собственные ресурсы. Например, значительное количество военной техники, такой как грузовики, джипы, танки и самолеты, помогло облегчить логистические трудности и позволило советским войскам двигаться быстрее и поддерживать свою боевую мощь в суровых условиях.

Решение Рузвельта об отправке этой помощи не было обусловлено исключительно гуманитарными интересами, а скорее было рассчитано на то, чтобы обеспечить выживание СССР как важнейшего союзника в победе над нацистской Германией. Хотя оборудование и материалы были жизненно важны, они не были единственными факторами, определившими советскую победу. Огромные размеры Советского Союза, стойкость Красной армии и стратегическое руководство Сталина и его генералов сыграли не меньшую роль в переломе хода войны.

На самом деле значительная часть военного снаряжения, отправленного по этой программе, помогла облегчить нехватку снабжения в СССР, особенно во время таких критических сражений, как Сталинградская битва. Приток грузов позволил Красной армии быстро заменить утраченную технику и продолжить наступление на немецкие войска. В результате Советский Союз смог поддержать свои военные действия и в конечном итоге сыграть центральную роль в разгроме сил Оси.

Кроме того, финансовая и материальная поддержка со стороны США пришлась на тот момент, когда Советский Союз столкнулся с серьезными экономическими и промышленными проблемами. Объем поставок из Америки помог смягчить многие проблемы с материально-техническим обеспечением. Хотя СССР производил некоторые из своих военных материалов самостоятельно, дополнительная поддержка позволила ему сократить производство и перенести усилия на другие неотложные нужды военного времени.

Однако вопрос о том, была ли эта помощь решающей, остается спорным. Хотя она, несомненно, помогла СССР во многих отношениях, нельзя недооценивать масштабы советских жертв, промышленного производства и военной стойкости. Собственные производственные и мобилизационные усилия СССР сыграли ключевую роль в его способности отбросить нацистские войска. Без внутренней силы и решимости Советского Союза влияние американских поставок могло бы быть снижено.

В конечном счете, оказанная помощь стала одним из основных факторов, повлиявших на способность СССР продолжать войну и в конечном итоге добиться победы. Без этой помощи СССР, возможно, не смог бы поддерживать свои силы на должном уровне так долго, как он это делал. Однако обмен не обошелся без издержек, так как Советский Союз должен был со временем отплатить за эту материальную помощь миллиардами в послевоенных расчетах.

Механизмы погашения: Как СССР платил и вел переговоры на протяжении десятилетий

После Второй мировой войны Советский Союз начал выплачивать огромные суммы, которые он задолжал своим союзникам, в частности Соединенным Штатам, за военную и экономическую помощь по программе ленд-лиза. Возврат долга был сложным процессом, растянувшимся на несколько десятилетий и включавшим в себя переговоры, соглашения и корректировку условий, установленных в военное время.

Первоначальные трудности и послевоенный период

В годы, последовавшие за окончанием Второй мировой войны, Советский Союз столкнулся с серьезными проблемами при погашении своих финансовых обязательств. В то время сумма задолженности перед Соединенными Штатами была значительной, что отражало значительный объем поставок и помощи, включая более 17 миллионов тонн продовольствия, транспортных средств и военной техники. Несмотря на то, что СССР получил огромную выгоду от этих поставок, послевоенная экономическая ситуация оставляла ему ограниченные ресурсы для выполнения долговых обязательств.

Согласно первоначальным договоренностям, СССР должен был выплатить часть долга в виде золота или конвертируемой валюты. Однако это осложнялось необходимостью восстановления советской экономики, разрушенной войной. Поэтому выплата долга неоднократно откладывалась, поскольку советское руководство сосредоточилось на внутреннем восстановлении и оборонных нуждах.

Переговоры и частичные выплаты

В 1952 году был сделан большой шаг вперед, когда СССР и США заключили соглашение об урегулировании долга. Хотя СССР не мог сразу выплатить всю сумму долга, была достигнута договоренность о выплате в рассрочку в течение нескольких лет. Советский Союз также согласился платить товарами, включая сырье и промышленные товары, которые были ценны для американской экономики в то время.

К 1970-м годам СССР произвел значительные выплаты, хотя этот процесс был далеко не гладким. Временами платежи приостанавливались или задерживались из-за изменения политической обстановки или приоритетов Советского Союза. Несмотря на эти неудачи, долг постепенно уменьшался в течение десятилетий.

К 1972 году СССР погасил значительную часть долга, а в 1973 году был окончательно погашен остаток, что положило конец официальным финансовым обязательствам по ленд-лизу. Однако погашение долга не обошлось без споров, поскольку некоторые американские официальные лица сомневались в том, что условия соглашения были полностью соблюдены.

На протяжении всего процесса стратегия СССР предусматривала использование своих огромных природных ресурсов, включая экспорт нефти, газа и полезных ископаемых, для выполнения обязательств по погашению задолженности. Такой подход позволил Советскому Союзу погасить задолженность, сохранив при этом свои ограниченные валютные резервы.

В последующие десятилетия вопрос о погашении задолженности по ленд-лизу оставался предметом дискуссий, особенно в связи со стратегическими экономическими и политическими интересами обеих стран. Несмотря на первые трудности, решение этих финансовых вопросов стало ключевым моментом в послевоенной международной экономической системе.