Отбросьте все предположения о справедливости ранних систем назначения — местничество ставило во главу угла происхождение, а не способности. Начиная с правления Ивана IV, эта практика связывала право человека командовать полковником непосредственно с предыдущим положением его семьи в придворной и военной иерархии. Принятие ролей не основывалось на заслугах, а автоматически привязывалось к родословной. Такая жесткая система препятствовала назначению способных полководцем, ослабляя общую эффективность государства во время военных кампаний.

До официального отмена этой системы в 1682 году споры о «местничестве» часто вспыхивали во время назначений на службу. Эти конфликты затягивали принятие решений и подрывали сплоченность армии. Многочисленные случаи свидетельствуют о том, что воеводы отказывались от приказов, которые, по их мнению, противоречили их унаследованному положению. Страдала координация военных действий, а стратегическое командование регулярно оказывалось парализованным этими спорами.

Мы должны признать, что этот механизм возник из необходимости стабилизировать аристократическую власть в раздробленном государстве. Однако к концу XVII века его последствия перевесили выгоды. После его отмены продвижение по службе стало отражать реальную ценность службы, а не семейную родословную. Этот сдвиг изменил структуру назначений от Москвы до провинциальных администраций и стал поворотным шагом к централизации.

Анализируя этот период, мы видим, как местничество служило одновременно инструментом контроля над элитой и препятствием для государственных реформ. В конечном итоге отмена местничества была не просто административной — она была необходима для модернизации военного командования и упорядочения иерархии домашней знати. Результаты этой трансформации очевидны в усовершенствованной структуре пореформенного армейского командования и снижении значимости наследственных привилегий в официальных рейтингах.

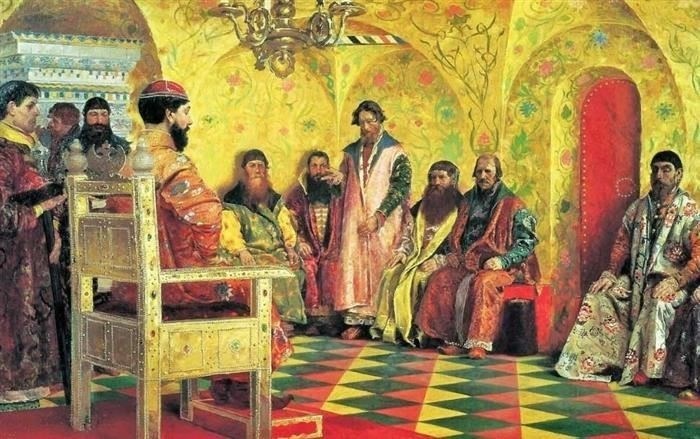

Что такое местничество и как оно определяло дворянские иерархии?

Назначения в раннем Московском государстве должны были соответствовать строгому протоколу, основанному на происхождении, а не на заслугах или военном мастерстве. Воевода или полководец не мог быть поставлен на более высокую должность, чем кто-то из более высокопоставленного клана, независимо от его собственных способностей. Этот принцип определял местничество — наследственную систему старшинства, контролирующую назначение на военные и административные должности.

Основные принципы старшинства

Главное правило: место боярина зависело от исторической службы его семьи великим князьям и царям. Даже такие влиятельные лидеры, как проверенный полководец, подчинялись другим, основываясь исключительно на семейных заслугах. Такие должности, как воевода ключевого полка или командование в стратегически важных регионах, заполнялись в соответствии с предыдущими назначениями семьи на подобные должности. Бояре вели обширные генеалогические книги для подтверждения своих притязаний, иногда оспаривая назначения в официальных прошениях или через запись *»приговора о местничестве »* — постановления, вынесенного специальным советом.

Политические последствия и аннулирование

Жесткая структура, естественно, привела к неэффективности, особенно в военное время. Становилось невозможным назначать наиболее компетентных кандидатов на должности командиров полков или управляющих важнейшими землями. В период правления царя Федора Алексеевича эти ограничения стали невыносимыми. После многочисленных задержек и внутренних споров по поводу назначений, указом 1682 года было объявлено о *отмене местничества*. По приказу *приговора об отмене местничества* все официальные записи о чинах были уничтожены. С этого момента служебная должность больше не была привязана к *положенной роде*, а могла отражать практические потребности государева управления.

До своей отмены местничество формировало структуру управления со времен правления Ивана III до царствования Федора Алексеевича. Дворянин мог подняться лишь настолько высоко, насколько позволяла его родословная — вне зависимости от его реальной ценности для государства или армии. С его устранением государство стало способно распределять роли, руководствуясь стратегической, а не наследственной логикой. Те, кого раньше ограничивало семейное положение, теперь *становились* претендентами на властные должности, включая военное руководство и управление землями.

Как Иван IV институционализировал систему местничества?

Установление фиксированных «мест» в придворной и военной иерархии требовало кодификации. Иван IV ввел эту систему в действие с помощью законодательной базы и централизованного делопроизводства, обеспечив, чтобы назначения были привязаны к знатному роду, а не к индивидуальным заслугам.

- В 1550 году Иван инициировал реформы, которые фиксировали «места» боярских домов на государственной службе, напрямую связывая их с предыдущими должностями, занятыми в предыдущих походах и советах.

- Военная реформа 1556 года связала командные роли в полках («полков») со списками старшинства. Ранг присваивался на основании предыдущей службы предков, а не личной компетентности, что усиливало наследственный принцип.

- В «Разрядные книги» заносились подробные генеалогические данные и сведения о военной службе, автоматически определяя, кто мог служить воеводой или возглавлять войска. Это исключало двусмысленность и споры перед назначением.

- Боярские дома (домы), ранее занимавшие ключевые административные посты, сохраняли свое влияние благодаря зафиксированному прецеденту, что привело к формированию структурированной элитной иерархии в государственном аппарате.

- В случае военных кампаний результаты или заслуги были вторичны. Главным фактором, определяющим ранг, была родословная и роль семьи в прежней службе Русскому государству.

- После реформ споры о старшинстве решались не путем обсуждения, а с помощью архивных справок. Принятие этой системы стало неписаным правилом управления в период правления Ивана Алексеевича.

Теперь мы понимаем, почему эта система сохранилась. Она сохраняла привилегии элиты, привязывала управление к генеалогии и поддерживала централизованный контроль. Естественно, она препятствовала социальной мобильности, но стабилизировала распределение власти среди знатных семей.

- Институционализация имела стратегические причины: обеспечение лояльности могущественных кланов за счет уважения к их родовым позициям.

- Это был инструмент контроля над назначениями на военные и гражданские должности без личных переговоров и фаворитизма.

- Понимание его роли объясняет как жесткость того периода, так и корни последующих административных реформ после его отмены.

Что на самом деле изменил «Вердикт о местничестве»?

Отмена всех ограничений на назначение по чинам. В этом заключалось основное изменение. После официальной отмены при царе Федоре III в 1682 году военные и административные роли больше не зависели от родовых «мест» в дворянской иерархии.

Воеводы и командиры теперь выбирались на основе навыков или политической благосклонности, а не по положению их *родни* в системе. Это изменило структуру управления по всей Руси.

Боярские семьи потеряли автоматическое право на старшинство. Это решение, естественно, вызвало сопротивление, поскольку многие элитные дома восприняли отмену как посягательство на их наследственное достоинство.

Следует подчеркнуть, что этот шаг не был просто символическим. Он практически покончил с назначениями, основанными на вражде, которые замедляли принятие решений в военное время. Теперь не нужно было отслеживать древнее положение в иерархии, способный военачальник мог получить повышение без препятствий со стороны старших кланов.

Ликвидация была обусловлена государственными интересами. Централизованное *государство* нуждалось в функциональном командовании, а не в семейных привилегиях. От Ивана IV до Федора борьба за власть показала неэффективность этой аристократической традиции.

После отмены закона назначение на военные и гражданские должности стало более рациональным. Боярская элита по-прежнему существовала, но ее путь к власти больше не был гарантирован рождением. В результате мы увидели заметный сдвиг в подборе воевод и полевых генералов.

Эта отмена привела к результатам, выходящим за рамки военной логики. Она ознаменовала решительный разрыв с феодальной структурой, заложенной в идее дворянских «прав на места». Отметим также: отменяя обычай, указ косвенно благоприятствовал самодержавию, поскольку теперь монарх мог более свободно распоряжаться кадровыми решениями, не сталкиваясь с юридическим сопротивлением защитников *местничества*.

Почему потребовались такие изменения? Система стала препятствием на пути к заслугам. Во время длительных конфликтов, особенно при Иване IV, проблема расстановки генералов не по умениям, а по родовому «положению» стоила жизни. Реформа решила эту проблему.

С этого момента служение государству стало меньше зависеть от происхождения и больше от пользы. Это не устранило всю иерархию, но уничтожило основной механизм привилегий. Таким образом, «приговоры» покончили не просто с протоколом, а с целым менталитетом правящей элиты.

Почему в 1682 году были окончательно отменены чины местничества?

Отмените наследственное распределение должностей, основанное строго на родословной — назначайте должности на основе умений, а не родословной. Этим принципом руководствовались при отмене местничества в 1682 году. Когда военачальники вроде воеводы Ивана Хованского не решались служить под началом дворян низшего ранга, практическое командование полков страдало. Такие отказы ставили под угрозу результаты кампаний во время войн с Польшей и Османской империей.

К XVII веку местничество автоматически присваивало ранг, независимо от тактического опыта. Грамотная расстановка полководцем была блокирована родовым старшинством. В царствование царя Алексея и в начале правления Ивана V это стало очевидно: зависимость от родовитости была несовместима с профессиональным управлением. Военная координация была нарушена, административные органы функционировали неэффективно. Это наносило прямой ущерб геополитическому положению Руси.

Следует признать: местничество встраивало власть в боярство, которое цеплялось за старые положения. Неоднократные военные неудачи, особенно под командованием дворян, возвысившихся исключительно благодаря родам, демонстрировали вредность таких систем. Отменяющий указ 1682 года формально запрещал использовать родословные записи для утверждения должности. Все существующие записи о местничестве были публично сожжены. Теперь ни один род не мог претендовать на приоритет в гражданской или военной иерархии, основанный на прошлом звании.

Отмена местничество позволила заменить формальные притязания заслугами. Карьерная мобильность расширилась. Способные воеводы больше не были заблокированы ограничениями родов. Естественно, среди старых бояр сохранялось недовольство, но результаты были очевидны: более сильное руководство, более четкая иерархия, упорядоченное распределение полков.

Мы видим в этом решении отмены фундаментальный сдвиг. От фиксированных привилегий родов к функционализму, ориентированному на государство. Понимание того, почему местничество утратило свое значение, помогает объяснить, как централизованное управление Русью переросло в более динамичную структуру Петровской эпохи.

Практические результаты ликвидации системы местничества

Немедленная отмена в 1682 году при Федоре Алексеевиче привела к ощутимым сдвигам в управлении и военном командовании. Это решение, вызванное неэффективностью и внутренними конфликтами между боярскими семьями, изменило структуру назначений и административного контроля.

- Командная иерархия в военных подразделениях стала централизованной. Воеводы и начальники полков (полков) выбирались на основе заслуг и преданности, а не родового положения в «местническом» столе.

- Административные должности в провинциальных городах и пограничных территориях заполнялись без учета споров между знатными семьями. Это способствовало более быстрому назначению и улучшению механизмов контроля на местах.

- Уменьшились конфликты между знатными кланами по поводу старшинства, особенно в совместных военных кампаниях. Это позволило сократить задержки с мобилизацией во время пограничных конфликтов и внутренних восстаний.

- Боярское влияние в придворной политике ослабло. Царский аппарат больше не зависел от признания старшинства, основанного только на родословной.

- Решения по управлению земельными ресурсами стали более упорядоченными. Перераспределение служилых земель (земель) больше не требовало согласования наследственного старшинства.

- Была внедрена новая кадровая политика государства. Продвижение чиновников из семей более низкого ранга стало обычным делом, что позволило более гибко подбирать таланты по всей Руси.

Вслед за отменой необходимо отметить значительное ослабление традиционных привилегий боярской аристократии. Прекращение местничества устранило наследственные ограничения, связанные с распределением мест («о местах»), которые ранее диктовали не только назначения, но и более широкое политическое положение.

В результате после 1682 года начался новый период эволюции бюрократии. Назначения в царствование Федора Алексеевича, а затем Петра I все больше отражали служебную ценность, а не дворянское происхождение. Результаты этого политического сдвига установили основополагающие нормы централизованного самодержавия и современной государственной иерархии.

Чему современные историки могут научиться на примере взлета и падения местничества

Современные историки могут извлечь ценные уроки из истории становления и падения системы местничества в Российском государстве, особенно в том, что касается ее влияния на управление, социальную структуру и военное руководство. Иерархическое распределение мест при дворе и в армии, определявшееся родовитостью и престижем родословной, сыграло значительную роль в формировании политического ландшафта эпохи. Эта система способствовала как стабильности, так и внутренним распрям, влияя на решения, принимаемые на высших уровнях власти.

Ключевые уроки упадка местничества

Отмена местничества во время правления царя Петра I, который стремился к модернизации и централизации государства, дает современным историкам наглядный пример того, как системы, основанные на наследственных привилегиях, могут препятствовать прогрессу. Перейдя к назначениям по заслугам, Петр стремился устранить глубоко укоренившиеся разногласия между знатными семьями и создать более функциональный государственный аппарат. Этот шаг отражал переход от аристократической власти к централизованной автократии.

На примере упадка этой системы рангов историки могут изучить, как глубоко укоренившиеся традиции могут быть поставлены под сомнение необходимостью проведения реформ, что часто вызывает трения между различными классами и группами общества. Например, сопротивление бояр (знатных семей) этим реформам подчеркивает противоречие между сохранением старых обычаев и принятием новых форм управления. Подобные конфликты показывают сложные взаимоотношения между традициями и модернизацией в процессе формирования могущественных государств.

Уроки военного и гражданского управления

Местничество оказало непосредственное влияние на военные назначения. Высокие военные должности, такие как воеводы (военачальники), часто определялись по родословной, а не по способностям. Это означало, что стратегически важные должности иногда занимали люди с ограниченным военным опытом, что могло отрицательно сказаться на эффективности армии. Историки могут изучить, как переход от такой системы к системе, основанной на заслугах, повлиял на военную структуру и результаты военных кампаний.

Военный и административный секторы, на которые повлияло местничество, также демонстрируют растущую потребность в компетентности, а не в наследственном статусе для достижения эффективного управления. Отказавшись от устаревших принципов этой системы, Россия смогла принять более прагматичные подходы к руководству, включая создание профессионального военного сословия и назначение более способных людей на властные посты.

На основе этих уроков современные историки могут осознать важность баланса между традициями и практическими системами управления, которые могут эволюционировать в зависимости от меняющихся политических, социальных и военных потребностей. Демонтаж местничества показывает, как политические реформы, хотя и спорные, были необходимы России для адаптации к новым вызовам и превращения в современное государство. Историки могут провести параллели с подобными реформами в других странах, демонстрируя более широкое значение этого вопроса в процессах государственного строительства.