В 1922 году был создан СССР, который радикально изменил экономическую, политическую и социальную структуру региона. Последствия революции были глубокими и привели к значительным изменениям как во внутренней, так и во внешней политике. Новый режим, возглавляемый большевиками, перестроил динамику власти, что привело к созданию социалистического государства, основанного на принципах марксизма и власти рабочего класса. Образование Советского Союза было не просто сменой руководства, а полной реорганизацией общественно-политической системы.

Экономические последствия были ощутимы сразу же. Переход от капиталистической экономики к централизованной плановой экономике привел к радикальным изменениям в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Национализация промышленности и принудительная коллективизация сельского хозяйства — вот лишь несколько примеров радикальных мер, принятых большевистским правительством. Эта политика, хотя и была направлена на создание более справедливого общества, часто приводила к экономическим трудностям, голоду и повсеместной нищете, особенно в сельской местности.

Внутриполитический ландшафт также претерпел значительные изменения. Новое правительство перешло к однопартийному государству, в котором власть укрепляла Коммунистическая партия. Централизация власти в руках большевиков привела к подавлению политического инакомыслия и установлению жесткого авторитарного режима. В период после революции сформировалось общество с высоким уровнем контроля, цензура и ограничение гражданских свобод стали стандартной практикой. Эта политика будет определять советское государство на протяжении десятилетий.

Внешне СССР оказался в сложном международном положении. Несмотря на первоначальные обещания мировой революции, изоляционистская политика и внутренняя борьба первых лет оставили Советский Союз на задворках международной дипломатии. Однако со временем СССР стремился расширить свое влияние в мире, формируя свою внешнюю политику в соответствии со своими революционными идеалами. Этот сдвиг во внешней политике ознаменовал начало длительного соперничества Советского Союза с капиталистическими державами, особенно в контексте холодной войны.

В заключение следует отметить, что революция коренным образом изменила политический, экономический и социальный ландшафт России. Создание Советского Союза в 1922 году стало не просто новым политическим образованием, а символом произошедших радикальных перемен и началом новой эры в российской и мировой истории. Наследие этих перемен ощущается и сегодня в виде политических, социальных и экономических систем, сформировавшихся в результате революции.

Последствия репрессий в годы Гражданской войны

Репрессивные меры, предпринятые большевиками, оказали существенное влияние на политический и социальный ландшафт России. Эти действия, направленные на укрепление власти, привели к резкому ограничению прав и свобод человека. В 1920-е годы внутриполитическая ситуация определялась жесткими репрессиями против инакомыслия, массовыми арестами, расстрелами и депортациями. В целом результатом стало подавление оппозиционных движений и установление тоталитарного режима, контролировавшего все стороны жизни в России.

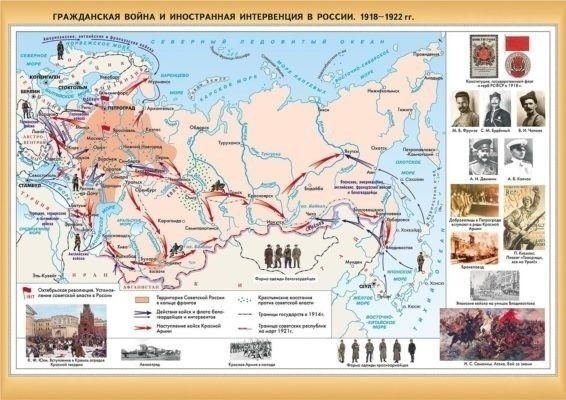

Территориальные последствия этих репрессий были также глубокими. В таких регионах, как пограничные районы, где набирали силу националистические движения, политика большевиков привела к значительным волнениям. Репрессии против местного населения привели к обострению отношений с соседними странами и обострению пограничных конфликтов. Суровое обращение с гражданским населением, включая конфискацию ресурсов и принудительный труд, также подрывало местную экономику.

На международном уровне отношения России с другими странами сильно пострадали. Внешнеполитическая обстановка характеризовалась отсутствием доверия, многие страны рассматривали большевистское правительство как угрозу миру и стабильности. Это способствовало изоляции Советской России в первые годы, поскольку дипломатические переговоры затруднялись восприятием России как государства, нарушающего международные нормы. Неспособность заключить мирные договоры с некоторыми соседями России еще больше дестабилизировала обстановку в регионе, поскольку пограничные споры оставались неразрешенными.

Последствия репрессий имели долгосрочные последствия. В 1920-е годы большевистское правительство сместило акцент с военных конфликтов на внутреннюю консолидацию, но шрамы от гражданского конфликта остались. Многие регионы, особенно приграничные, находились в состоянии экономического коллапса, а политическая атмосфера оставалась нестабильной в течение многих лет. Результаты репрессий, как внутренних, так и внешних, продолжали определять ход российской истории, влияя на политическую траекторию страны и ее взаимоотношения с миром на десятилетия вперед.

Голод и новая экономическая политика (НЭП)

Голод 1920-х годов в России стал одним из самых тяжелых последствий затянувшейся внутренней междоусобицы и последствий военного конфликта. Экономическая разруха, вызванная войной, оказала длительное влияние на сельскохозяйственное производство страны. В результате краха многих хозяйств и повсеместного разрушения инфраструктуры нехватка продовольствия приобрела массовый характер и затронула миллионы людей. Этот период нехватки усугублялся политикой российского правительства во время войны, в результате которой сельское население оказалось беззащитным перед голодом.

В ответ на повсеместную разруху советское руководство ввело в 1921 году новую экономическую политику (НЭП). НЭП ознаменовал собой стратегический переход от военного коммунизма, который характеризовался реквизицией зерна и других ресурсов у крестьян, к более рыночному подходу. В рамках новой политики малым предприятиям было разрешено работать на условиях частной собственности, а государство сократило свой контроль над сельскохозяйственным производством. Этот переход был направлен на стабилизацию экономики и смягчение продовольственного кризиса, а также на стимулирование производительности в сельскохозяйственном и промышленном секторах.

Реализация НЭПа помогла смягчить голод, поскольку позволила крестьянам продавать излишки зерна и других товаров. Эта политика была также практическим ответом на внутренние проблемы Советского Союза, способствуя восстановлению экономики за счет сочетания государственного контроля и частного предпринимательства. Успех этой политики в стабилизации экономики в начале 1920-х годов считался решающим фактором, позволившим Советскому Союзу оправиться от разрушений военных лет.

Несмотря на первоначальный успех, НЭП подвергся критике со стороны сторонников жесткой линии в коммунистической партии, которые считали, что эта политика ставит под угрозу цели пролетарской революции и социалистических преобразований. Внешняя ситуация, включая Рапалльский договор и давление со стороны иностранных держав, также влияла на советскую экономическую стратегию в этот период. Хотя НЭП не был лишен трудностей и противоречий, он сыграл важнейшую роль в восстановлении Советской России в послевоенные годы.

Пограничные отношения и территориальные конфликты

Образование Советского Союза после революции существенно изменило территориальную динамику между соседними странами. Пограничные отношения в неспокойное время после конфликта характеризовались нестабильностью, поскольку вновь созданные режимы преодолевали сложности, связанные с суверенитетом и сосуществованием с другими государствами. Внешняя политика СССР, направленная на создание социалистического блока, еще больше повлияла на эти отношения. Напряженность в связи с территориальными претензиями и спорами сохранялась на протяжении многих десятилетий, создавая хрупкий мир в регионе.

Послевоенные территориальные вопросы

Период, непосредственно последовавший за конфликтом, был отмечен борьбой за определение границ новообразованных советских республик. Позиции различных государств колебались в зависимости от их политической и военной мощи. В то же время многие территории, ранее находившиеся под контролем имперских сил, стремились к автономии или были подвержены изменению подданства. Это особенно осложняло внутриполитическую ситуацию в СССР, поскольку несколько регионов имели противоречивые претензии на одни и те же земли.

- Вопрос о бывших территориях Российской империи вызвал серьезные споры: некоторые регионы, такие как Украина, страны Балтии и Польша, заявили о своей независимости.

- Этнические меньшинства, долгое время находившиеся под властью России, требовали признания и автономии, что еще больше осложняло ситуацию.

- Внутренние границы СССР неоднократно перекраивались в соответствии с меняющимися подданными и политическими соображениями, что часто приводило к недовольству и сопротивлению со стороны местного населения.

Влияние внешних связей

На внешние отношения в этот период большое влияние оказал рост власти большевиков. Поскольку СССР стремился к расширению своего идеологического влияния, пограничные конфликты с соседними странами были обычным явлением. Внешняя политика СССР была направлена на содействие пролетарским революциям за рубежом, что иногда приводило к прямым территориальным конфликтам. Это оказало значительное влияние на окружающие СССР регионы, создав напряженную обстановку, которая сохранялась на протяжении всего XX века.

- Участие СССР в пограничных спорах с такими странами, как Польша и Финляндия, усиливало напряженность и привело к подписанию нескольких мирных соглашений для урегулирования этих конфликтов.

- Международное признание советских территориальных претензий часто зависело от политических и военных рычагов, которые часто использовались в качестве инструмента для проведения советской политики.

- Иностранные интервенции, будь то военная помощь или дипломатические переговоры, были частыми и способствовали общей нестабильности в регионе в первые годы существования Советского Союза.

Внутренние и внешние пограничные конфликты этой эпохи формировались под воздействием сложного переплетения политических, идеологических и военных факторов, влиявших на стабильность советского государства и его отношения с соседними странами на протяжении десятилетий. Эти территориальные споры и меняющиеся границы заложили основу для многих геополитических вызовов, с которыми столкнулся СССР в XX веке.

Внутриполитическая ситуация в 1920-е годы

1920-е годы в России ознаменовались трансформацией политической структуры страны. С укреплением власти большевистского режима в это десятилетие произошли значительные перестановки во власти, особенно после окончания военных лет. К началу 1920-х годов политическая система стабилизировалась, хотя внутренняя обстановка оставалась напряженной и характеризовалась проблемами интеграции нового социалистического строя на территории с многовековым монархическим правлением.

В эти годы принципы пролетарского интернационализма определяли многие направления политики, сосредоточенной на установлении советского правления. Большевистская партия стремилась укрепить свое господство, создав новую систему власти, соответствующую марксистско-ленинским идеям. Идея территориальной целостности также занимала центральное место, поскольку Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) должна была сохранять единство в условиях растущей региональной напряженности.

В этот период также предпринимались попытки определить взаимоотношения между государством и народом, отходя от царских систем, которые ранее управляли страной. Администрация стремилась включить рабочих и крестьян в структуры управления, хотя власть по-прежнему была сосредоточена в руках немногих. Экономические условия того времени характеризовались крайней нищетой для многих, но государство проводило политику «военного коммунизма», которая ставила во главу угла контроль над производством и распределением, хотя и с неоднозначными результатами.

В середине 1920-х годов советское руководство начало уделять особое внимание созданию новых рамок для сосуществования различных политических фракций, признавая важность солидарности между рабочими классами. Однако к концу десятилетия сформировался более централизованный подход, характеризующийся постепенной консолидацией власти под руководством Иосифа Сталина, особенно когда он стал более решительно контролировать Коммунистическую партию.

Политическая ситуация 1920-х годов может быть понята как процесс стабилизации большевистского контроля, в то же время ориентируясь на хрупкие реалии территориальных и идеологических разногласий. Историки по-разному оценивают этот период, но очевидно, что советское государство формировалось под влиянием как идеалов социалистической революции, так и суровых реалий сохранения власти в разнообразном и зачастую враждебном окружении.

Оценка внешней политики Советского Союза 1920-х годов

Внешняя политика Советского Союза в 1920-е годы формировалась под влиянием внутренних политических вызовов, последствий русской революции и стремления закрепить место России в мировой системе. Большевистское руководство стремилось преодолеть внешнее давление и одновременно укрепить власть внутри страны, делая стратегический выбор, чтобы сбалансировать внешние и внутренние приоритеты.

Принципы советской внешней политики

В первые годы после революции советская внешняя политика была направлена в первую очередь на обеспечение выживания новообразованного режима. Основными принципами были:

- Невмешательство: СССР стремился избегать прямых конфликтов с иностранными державами, выступая за мирное сосуществование и невмешательство во внутренние дела других государств.

- Антиимпериализм: Советский Союз выступал против империалистических действий и стремился ослабить влияние капиталистических стран, поддерживая революционные движения за рубежом.

- Изоляция: Поначалу СССР дистанцировался от западных держав из-за идеологических разногласий и опасений внешнего вмешательства в дела большевиков.

Рапалльский договор и отношения с Германией

Одним из самых значительных внешнеполитических событий 1920-х годов стал Рапалльский договор 1922 года. Договор между Советским Союзом и Германией установил дипломатические и экономические отношения, которые были крайне важны для обеих стран. Германия стремилась обойти ограничения, введенные после Первой мировой войны, а СССР получил ценные торговые соглашения и военное сотрудничество. Это ознаменовало ключевой сдвиг в советских внешних отношениях, показав способность СССР адаптироваться и создавать союзы, несмотря на трудности, с которыми столкнулись большевики.

- Договор помог Советской России получить доступ к западным рынкам, несмотря на международную изоляцию.

- Он позволил наладить военное сотрудничество, предоставив СССР ценные военные технологии и опыт.

Территориальные потери и безопасность границ

После Русской революции Советский Союз столкнулся с территориальными потерями, в первую очередь с независимостью Украины, Беларуси и Прибалтики. Эти территории были важны для исторических и стратегических интересов России. Попытки Советского Союза вернуть эти территории или повлиять на них в 1920-е годы были в основном безуспешными, поскольку международное признание их независимости ограничивало возможности СССР для расширения.

- Потеря Украины: После окончания Гражданской войны в России Украина не могла быть полностью реинтегрирована в Советский Союз до начала 1930-х годов.

- Страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва остались независимыми, что ознаменовало территориальный крах советских амбиций.

В то время как советское руководство работало над восстановлением экономической и военной мощи России, внутриполитическая ситуация оставалась неустойчивой. Эти территориальные потери стали ударом по идеалам революции, подчеркнув трудности восстановления единой Российской империи перед лицом внешней и внутренней оппозиции.

Внутренние политические и экономические проблемы

Внешняя политика Советского Союза была тесно связана с его внутренней политической и экономической борьбой. Первые годы большевистского правления были отмечены рядом экономических мер, направленных на восстановление разрушенного войной государства, таких как Новая экономическая политика (НЭП). Хотя НЭП помог стабилизировать страну, он также обнажил раскол внутри коммунистической партии, что привело к идеологическим дебатам о направлении развития советского государства.

- Экономическая дипломатия: СССР стремился использовать внешнеторговые соглашения, чтобы получить необходимые ресурсы для развития промышленности.

- Внутренняя консолидация: Необходимость обеспечить политическое единство и справиться с сопротивлением, включая восстания, подобные Кронштадтскому, также повлияла на советские внешнеполитические решения.

В заключение следует отметить, что внешняя политика Советского Союза в 1920-е годы характеризовалась прагматизмом и адаптацией к реалиям постреволюционного мира. Хотя внешние отношения СССР формировались под влиянием потребности в выживании и признании, он столкнулся с серьезными проблемами в укреплении своих позиций как внутри страны, так и за рубежом. Результаты этих усилий заложили основу для будущих действий СССР на международной арене в ближайшие десятилетия.

Рапалльский договор: дипломатические и экономические последствия

Рапалльский договор, подписанный в 1920 году между Советской Россией и Веймарской республикой, стал важным поворотным пунктом в послевоенной эпохе. Принципы, заложенные в этом соглашении, заложили основу для новых дипломатических и экономических отношений между двумя странами, на которые повлияли потери, понесенные обеими сторонами в последние годы. Договор позволил Советскому Союзу справиться с внутренними и внешними проблемами, укрепив его позиции на мировой арене.

В то время как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) боролась с последствиями большевистской революции, она искала новые экономические партнерства для восстановления своей экономики. Положения договора учитывали взаимное стремление к восстановлению экономических обменов, создавая основу для торговли, несмотря на сохраняющуюся в Европе настороженность по отношению к большевистскому режиму. В то же время Веймарская республика, борющаяся с собственным послевоенным восстановлением, признавала важность экономических связей с СССР как средства облегчения бремени военных репараций.

Одним из значимых результатов договора стало соглашение о сотрудничестве в военной области, включая секретное военное сотрудничество, которое помогло обойти ограничения, наложенные на Германию после Первой мировой войны. Это сотрудничество позволило обеим странам получить стратегические выгоды: СССР получил доступ к технологическим достижениям в производстве вооружений, а Германия смогла проводить военные исследования, которые в противном случае были запрещены Версальским договором.

Кроме того, в экономических пунктах договора говорилось о необходимости взаимного признания границ и разрешения территориальных споров. Хотя договор не решил всех пограничных вопросов, он ознаменовал начало менее враждебной позиции между двумя странами, особенно в том, что касалось их общей заинтересованности в стабилизации экономического и политического климата в регионе. Для СССР договор стал не только экономическим партнерством, но и важным дипломатическим шагом, поскольку он установил новый тип отношений с западными державами и помог изменить представление о большевистском правительстве, превратив его из изолированного изгоя в участника европейских дел.

Благодаря этому соглашению обе стороны осознали ценность сотрудничества, несмотря на напряженность, существовавшую в более широком европейском контексте. Таким образом, Рапалльский договор имел далеко идущие последствия для мирового порядка начала XX века, став поворотным моментом для СССР и изменив европейскую дипломатию в послевоенные годы. Со временем дипломатические и экономические последствия этого договора оказались центральными в формировании взаимодействия двух стран и их союзников, заложив основу для будущих переговоров и конфронтации, которые будут разворачиваться на протяжении всего столетия.

Состояние Красной Армии: Проблемы и восстановление

К началу 1920-х годов Красная армия после многих лет напряженной борьбы столкнулась с многочисленными проблемами. Последствия чисток и репрессий времен Гражданской войны в России оставили глубокие шрамы в ее структуре. После большевистской революции 1917 года армия вела непрерывную борьбу не только с внешними врагами, но и с внутренним недовольством и отсутствием должного руководства. К моменту окончания войны армия понесла большие потери как в людях, так и в технике.

Репрессии и внутренняя борьба

Репрессии против подозреваемых контрреволюционеров и предполагаемых угроз в рядах самой Красной армии значительно ослабили ее сплоченность. Многие опытные командиры были арестованы или казнены по приказу большевистских лидеров, что серьезно повлияло на военную стратегию. К началу 1920-х годов политика партии привела к смещению ключевых военных деятелей, и эта дестабилизация способствовала трудностям, с которыми столкнулась армия на этапе послевоенного восстановления.

В годы после войны, особенно в 1920-е, Красная армия столкнулась с необходимостью восстановления как людских, так и материальных ресурсов. Экономическая ситуация, усугубляемая продолжающейся иностранной интервенцией и внутренними распрями, ограничивала доступность поставок и подкреплений. Политика военного коммунизма, включавшая реквизицию продовольствия и предметов снабжения, еще больше обострила отношения между армией и крестьянским населением, в результате чего армия испытывала значительный дефицит.

Политическая реорганизация и внешние связи

В рамках восстановительных работ советское правительство стремилось нормализовать отношения с внешними державами, что привело к заключению таких соглашений, как Рапалльский договор с Германией в 1922 году. Это соглашение было направлено на восстановление дипломатических и экономических связей, что позволило СССР восстановить свои вооруженные силы за счет иностранного сотрудничества. Однако политические неурядицы внутри России продолжали влиять на общую стабильность, поскольку центральному правительству приходилось поддерживать хрупкий баланс между военным и гражданским контролем.

В 1920-е годы советское руководство подчеркивало необходимость создания более мощных и централизованных вооруженных сил, основанных на революционных принципах и соответствующих более широким целям большевистской программы. Приоритетной задачей было укрепление власти внутри Советского Союза и одновременно преодоление внешней угрозы, исходящей от капиталистических государств. Перестройка армии, как с точки зрения идеологии, так и военной эффективности, стала важнейшей задачей, поскольку советская власть стремилась укрепить свою власть на обширных территориях России.

К середине 1920-х годов общая ситуация улучшилась, но серьезные проблемы остались. Перед Красной армией стояла сложная задача модернизации и обучения солдат, что требовало значительного времени и усилий. В этот период СССР сосредоточился на внедрении новых технологий и развитии военной стратегии, в то время как экономика с трудом поспевала за этими амбициями. Сочетание внутренней политики, международных договоров и потребности в военной реконструкции определило состояние Красной армии в первые годы существования Советской России.